드레이퍼 대학과 실리콘밸리 연수

배경

SW마에스트로 과정은 국가에서 소프트웨어 개발자 양성을 목표로 하는 일종의 교육 프로그램인데, 매년 100명의 연수생을 뽑아 1년간의 프로그램을 진행한 후 최종적으로 10~20명의 인증자를 선발한다. 인증자는 장학금과 미국 연수의 기회가 주어지는데, 나도 운 좋게 인증팀으로 선정되어 2주간 미국으로 연수를 가게 되었다.

작년 인증자는 퍼듀 대학교(Purdue University)로 연수를 갔는데, 올해는 드레이퍼 대학(Draper University)이라는 곳으로 장소가 바뀌었다. 생전 처음 들어보는 곳에서 연수를 받게 되어, 나를 포함한 다른 연수생 모두 기대보다는 의심과 불안으로 가득 찬 상황에서 미국으로 가는 비행기에 올랐다.

공돌이 여럿 모아놓고 공돌이스러운 단체 티를 입히고 사진 찍으니 참 볼 맛이 안난다.

드레이퍼 대학 소개

드레이퍼 대학은 공식적인 4년제, 혹은 2년제 대학교가 아니다. 팀 드레이퍼 라는 대단한 양반이 기업가 정신 함양을 위해 실리콘밸리에 만든 교육 기관이다.

Draper University, also known as Draper University of Heroes is a private, for-profit school focused on teaching entrepreneurship in Silicon Valley Located in San Mateo, California, Draper University is known for its unconventional methods of teaching business and entrepreneurship through real-world scenarios, unlike traditional lecture-style classroom environments.

출처: Wikipedia

Draper University / 사진: cointelegraph.com

1층엔 오픈형 강의실과 카페형 강의실, 그리고 카페테리아가 있다. 건물은 하나만 있으며 2층부터는 기숙사다. 강의실이 몇 개 없기 때문에 수 백 명의 학생이 동시에 수업을 들을 수는 없는 곳이다.

우리가 갔을 땐 한 번에 10~40명 정도가 단체로 이곳에서 교육을 받는데, 커리큘럼이 고정되어있는 것이 아니고 그룹 별 인원수와 기간을 고려해서 커리큘럼이 결정된다. 우리 그룹은 20명 정도가 2주 동안 수업을 들었으며, 우리만 듣는 수업도 있었고 다른 그룹과 함께 수업을 듣는 경우도 있었다. 어떤 그룹은 10명 정도가 1주간 수업을 들었고, 어떤 그룹은 20명 정도가 한 달정도 수업을 들었다.

무엇을 했나

2주간 이곳에서 연수를 받으며 크게 아래 3가지 활동을 했다.

- 강의

- 탐방(견학)

- 관광

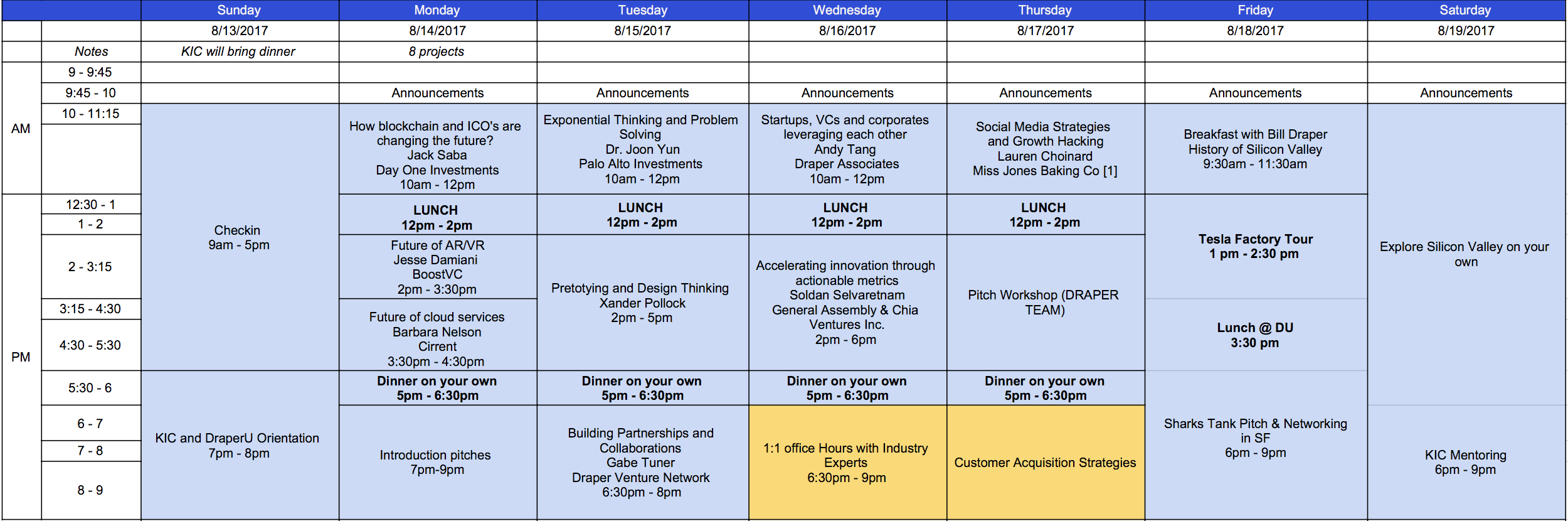

2주 동안 최대한 많은 것을 가르치고자 했는지 전체적으로 스케줄이 매우 빡빡했다. 아침 10시부터 밤 9시까지 스케줄이 있었는데, 대부분 강의로 채워져있으며 중간중간에 외부에서 탐방을 했고, 주말에는 실리콘밸리 인근 관광을 했다.

위 사진은 1주차의 커리큘럼으로, 어떤 날은 하루에만 4개의 강의를 듣기도 했다. 그래도 점심시간이 2시간으로 꽤 길어서 이 시간을 활용해서 약간의 자유를 누렸다.

참고로 드레이퍼 대학의 모든 커리큘럼이 이렇지는 않고, 짧은 기간 동안 많은 내용을 담고자 주최기관과 드레이퍼 측에서 협의해서 우리만의 전용 커리큘럼을 만든 것이다. 우리만 유독 빡빡했다..

1) 강의

Draper University 강의실 / 사진: KIC Silicon Valley Facebook

강의는 위 사진처럼 강사는 서서 강의를 하고 학생들은 빈백에 앉아 듣는다. 유교사상에 익숙한(?) 우리는 처음에 조금 당황했지만 3분 만에 적응해서 저런 편한 자세로 2주간 강의를 들었다. 빈백에서 들으면 되게 졸릴 것만 같았는데 생각만큼 졸리지는 않았으며, 오히려 편한 자세로 들으니 체력 소모가 더 적었던 것 같기도 하다.

강의 주제는 기술 관련 내용보다 창업과 관련된 세션이 훨씬 많았다. 스타트업의 대표도 상당수 와서 강의를 하기도 했고, 투자자들도 실리콘밸리의 투자 생태계, 투자와 관련된 정보와 자신의 생각 등을 들려주기도 했다.

2) 탐방(견학)

테슬라 팩토리 / 사진: Teslarati.com / 테슬라 팩토리 내부는 촬영이 불가능하여 구글에서 검색한 사진을 대신 첨부

2주 동안 총 5군데의 탐방을 갔다. 테슬라 팩토리 투어, 구글 캠퍼스, 애플 캠퍼스, Stanford, U.C. Berkeley를 갔는데, 구글과 애플은 건물 내부에 들어가지 못하고 그냥 건물과 조형물 사진만 찍고 왔기에 진짜 회사 탐방은 테슬라가 유일하다.

테슬라 팩토리 투어는 짧지만 정말 인상적이었다. 마이너리티 리포트에 나올듯한 미래 지향적인 공장까지는 아니었지만 현대 시대의 제조 공장을 대표하는 것만 같았고, 모델 S와 모델 3를 분주하게 찍어내는 듯한 기계들과 사람들이 보였다. 공장 내부를 트레인을 타고 돌아다녔는데, 지나갈 때마다 직원들이 우리에게 손을 흔들어주었는데, 일이 즐거운지 아님 인사가 즐거운지 아니면 그냥 인사가 습관인지는 몰라도 기분이 좋았다. 팩토리 투어를 해주는 직원은 정말 열정적으로 1시간이 넘도록 자신의 목을 불태웠는데, 엘론 머스크와 테슬라에 대한 자부심이 엄청난 것 같았다. 약간 종교 같다는 생각도 들었다. *~*

Stanford Design School (d.school) / by iPhone 6s

대학은 Stanford와 U.C. Berkeley를 다녀왔다. 버클리는 조금 큰 경희대+건대 느낌이 났고, 스탠포드는 대학보단 마을 같은 느낌이 들었다. 땅이 정말 정말 넓은 것 같았고 돈도 많은 것 같았다. 스탠포드의 명물 d.school도 구경했는데, 창의적인 생각이 날 수 있도록 환경 조성에 상당히 신경 쓴 것 같은 느낌도 들었다.

3) 관광

실리콘밸리는 샌프란시스코 만 지역 남부를 이르는 지역으로, 상당히 넓고 회사들도 고르게 분포되어있다. 땅이 넓고 건물이 다 퍼져있으니 실리콘밸리 관광이란건 사실 의미가 없기에, 그나마 볼게 많은 샌프란시스코에서 주로 관광을 했다. 샌프란시스코의 랜드마크로는 금문교(Golden Gate Bridge)가 있는데, 실물도 상당히 이쁘고 무엇보다 사진이 잘 찍힌다. ^^

금문교 / by iPhone 6s

이렇게 ‘강의’, ‘탐방’, ‘관광’ 3가지가 크게 미국에서 연수를 받으며 했던 것들이고, 그럼 이제는 2주간 연수를 받으며 느꼈던 것들을 적어보려 한다.

- 나름 믿었는데 사실은 아니었던 것

- 별로 안 믿었는데 실제로 맞았던 것

- (잡생각) 문화의 차이

무엇을 느꼈나: <1>나름 믿었는데 사실은 아니었던 것

1) 한국은 생각만큼 정보 측면에서 뒤쳐져있지 않다

그래도 실리콘밸리는 정보 속도를 포함해서 한국보다 모든 면에서 몇 년은 빠른 줄 알았다. 실제로 많이들 한국은 미국보다 3년 느리네, 5년 느리네 하지 않던가. 그런데 막상 실리콘밸리에 와서 다양한 강의를 듣고 이곳에서 일하는 사람들과 얘기를 나눠 본 결과 정보 측면에서 한국은 그렇게 뒤쳐지지 않았다. 블록체인, VR/AR, 디자인 씽킹, 그로스 해킹, 비즈니스 모델 캔버스 등 한국에서도 핫하게 다루는 토픽들을 여기서도 비슷하게 다루고 있었다.

Business Model Canvas 실습 / by iPhone 6s

약간의 차이라고 하면 한국은 최근 “4차 산업혁명”이라는 자극적인 용어와 함께 인공지능이 가장 트렌드라고 할 수 있는데, 실리콘밸리는 자율 주행(Self-driving / Auto pilot)이 유행이라는 것이다. 이것도 사실 정도의 차이지 미국도 머신러닝-딥러닝-인공지능에 대한 토픽이 핫 한건 여전하다.

하여튼 정보의 격차는 인터넷으로 인해 거의 줄어든 것 같다. 언어의 장벽도 점차 허물어지고 있다. 다만 새로운 패러다임이 제시되었을 때, 가장 빠르게 연구하고 선두주자가 되는 것은 정보의 격차와는 차원이 다른 장벽일 것이다.

2) 실리콘밸리의 아이디어가 반드시 한국보다 뛰어난 것은 아니다

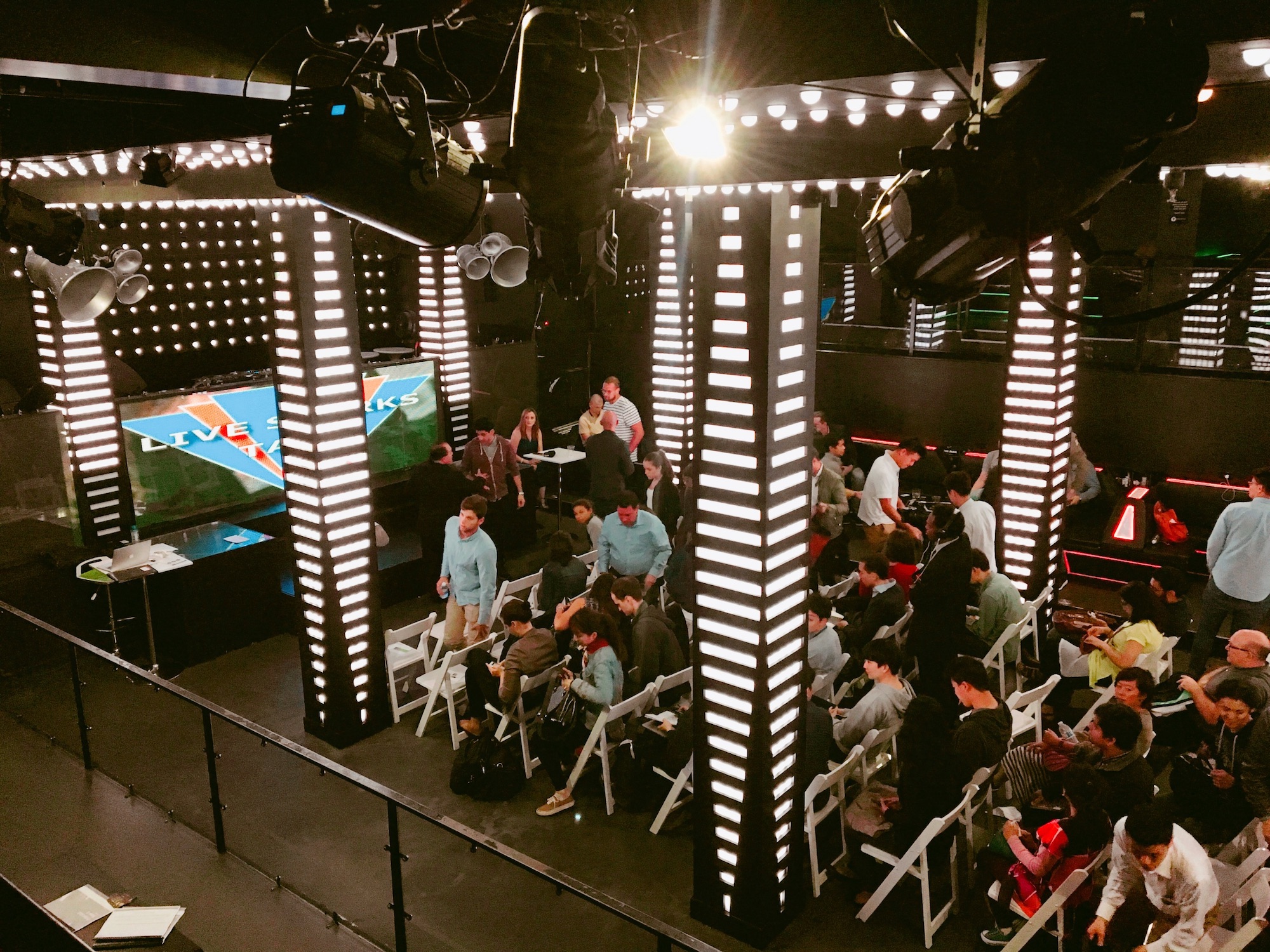

커리큘럼 중 한 번은 “Sharks Tank Pitch & Networking”라는 세션이 있었다. 뭐냐 하면 샌프란시스코에 한 클럽에서 5~8개의 스타트업들이 모여 자신들의 제품 혹은 서비스를 소개 및 발표하고, 그중 한 개의 팀을 뽑아 5만 불 상당의 리워드를 주는 행사였다. 상당한 금액의 리워드가 있고, 또 실리콘밸리의 진짜 스타트업들이니 뭔가 대단한 제품들이 있을 것만 같았다. 그런데 웬걸, 우리가 SW마에스트로에서 6개월 동안 만든 제품이 여기 있는 스타트업의 제품보다 훨씬 나은 게 아닌가.

Shark Tank, SF / by iPhone 6s

나를 포함한 연수생들은 이곳의 제품에 대한 퀄리티에 상당히 실망함과 동시에 실리콘밸리의 자금력에 감탄(?) 했다. 수십 번의 밤을 새고, 또 수십 번의 멘토링을 받고, 매달 평가와 피드백을 받아 제품을 보완하면서 몇 달 간 정말 힘들게 우리만의 서비스를 만들고 겨우 인정받아 SW마에스트로 지원금 3천만 원을 힘겹게 받게 되었는데, 이곳에서는 정확한 평가 기준도 없이 한 달이면 만들 제품을 갖고 청중들에게 인기투표를 받아 그 자리에서 5천만원 상당의 리워드를 준다니.. 약간의 허탈감도 있었다. 심지어 이곳에서 최종 1팀을 뽑는 방식은 클럽에 있던 관객들이 잘한 팀에게 박수갈채를 보내고, 가장 소리가 큰 팀이 뽑히는 방식으로 선정되었다..

물론 우리가 이 행사의 배경이 어떤지는 모른다. 이전에 다른 평가가 있었을 수도 있고, 과정 중에 상당히 많은 시간과 노력을 했을 수도 있다. 하지만 이 행사를 통해 느낀 것은 “실리콘밸리의 아이디어가 반드시 한국보다 뛰어난 것은 아니라는 것”이다. 실리콘밸리의 성공 사례들은 비슷비슷한 아이디어를 바탕으로 사용자를 조금 더 끌어모으고 조금 더 만족시키는데 있는 것 같다. 인구나 자본력 등의 환경은 사용자 증가나 만족도 향상을 훨씬 수월하게 하여 성공을 더 가깝게 하기에 실리콘밸리가 더 유리한 것도 있다.

무엇을 느꼈나: <2>별로 안 믿었는데 실제로 맞았던 것

1) 실리콘밸리는 벤쳐 천국이다

이곳에서 일하는 사람들은 말한다. 실리콘밸리는 스타트업을 하기에 좋은 “지구상의 유일한 환경”이라고. 약간 과장된 면도 없지 않아 있겠지만 실리콘밸리가 전 세계에서 제일 좋은 곳임은 확실한 것 같다. 국가에서 처음부터 실리콘밸리를 스타트업 환경으로 조성한 건 아니지만, 운이 좋게도 시간이 흐르다 보니 실리콘밸리가 스타트업을 하기에 좋은 조건들이 많아졌고, 이제는 이 환경이 너무 좋다 보니 좋은 사람들과 좋은 회사들이 더욱 몰리게 되어 다른 지역과는 비교조차 될 수 없는 공간이 되었다고 생각한다.

아래는 여기 사람들이 이야기하는 장점과 나의 개인적인 생각을 더한 실리콘밸리의 장점이다.

- 좋은 전례가 너무 많다 (애플, 구글, 페이스북, 스냅챗 …)

- 돈이 너무 많다

- 교육 환경이 좋다 (Stanford, UC Berkeley, …)

- 날씨가 좋다

- 땅이 넓다

스타트업의 구성요소는 뛰어난 아이디어와 추진력을 가진 창업자, 변화에 민감하며 우수한 능력을 가진 직원, 그리고 돈과 안목을 갖춘 투자자라 생각한다. 위 실리콘밸리의 5가지 장점은 이 구성요소를 생성시키기에 너무 완벽하다. 좋은 학교에서 공부한 뛰어난 인재가 좋은 전례를 따라서 창업을 시작하고, 또 좋은 학교에서 공부한 많은 인재들이 좋은 날씨에서 마음껏 자신의 능력을 발산할 수 있다. 또 당연하겠지만 실리콘밸리에는 스타트업에 넘쳐나는 돈을 투자하고자 하는 사람들도 매우 많은데, 이들은 보통 성공적인 경험도 많기에 스타트업을 육성하는데 더더욱 도움이 된다.

실패를 두려워하지 않는 마인드는 이런 환경으로 인해 자연스럽게 형성된 것이다. 돈이 우선 너무 많고 성공 사례도 많기 때문에 몇 번의 실패는 크게 상관이 없다는 것이다. 말로만 “실패를 두려워하지 마라”라고 한다고 해서 이런 마인드는 형성되는 게 아니다.

Mountain View Google Campus / by iPhone 6s

2) 외국 애들은 적극적으로 참여한다

이건 안 믿었다기 보단 “그래 외국 애들이 적극적이긴 하겠지만 근데 그건 우리나라가 틀린 게 아니라 다른 거지. 우리만의 문화가 있는데 외국을 굳이 따라갈 필요는 없다고 봐”라는 생각을 가지고 있었다. 연수를 통해 이 생각이 바뀐 건 아니지만 적극성에 대한 관점이 좀 바뀌게 된 것 같다.

여기 마인드는 “It doesn’t matter.” 인 것 같다. 별로 남들을 신경 쓰지 않는다. 드레이퍼 강의 도중 한 외국 학생이 있었는데, 수업의 1/3을 자신의 질답으로 채웠다. 보통 이 정도로 반복되는 질문을 하면 강의가 방해되어 다른 청자나 발표자 모두가 싫어할 수도 있다. 그런데 질문자는 남들의 시선에 아랑곳하지 않고 자신의 궁금증을 해소하고자 질문을 계속했다. 강연자도 질문을 끊지 않고 끝까지 대답해줬다.

2주 동안 느낀 바는 “적극성”이란 건 “남들의 시선”, 혹은 “남들을 배려하는 마음” 보다 “자신의 궁금증“이 더 클 때, 즉 “남”보다는 “내”가 더 중요하다는 의식이 뼛속부터 깔려 있을 때 더욱 효과적으로 발휘되는 것 같다. 물론 적극적이라는 것이 이기적이라는 소리는 아니다. 지나치다 생각한 질문이 모두의 궁금증을 해소할 수도 있다.

적극성도 개인주의적인 사고방식의 산물이며, 그렇기 때문에 유교 사상이 깊게 자리 잡아 있는 우리나라는 적극성이 부족한 것이 아닌가 하는 생각도 든다. “한국 학생들은 적극성이 부족하다, 외국 학생들 보고 배워야 한다” 같은 소리를 많이 하는데, 이를 위한 가장 근본적인 방법은 이 “It doesn’t matter” 마인드를 심어주는 것이라 생각한다. 당연하지만 이런 특징은 적극성 같은 긍정적인 특징 이외에 어두운 측면도 많이 만들 것이다.

[무엇을 느꼈나] 섹션은 <1> 나름 믿었는데 사실은 아니었던 것과 <2> 별로 안 믿었는데 실제로 맞았던 것 의 상반된 내용으로 구성하려 했는데, 이와는 별개로 문화의 다양성에 대한 생각도 많이 해서 이에 대해서도 추가적으로 써 보았다.

무엇을 느꼈나: <3>문화의 차이

원래부터 문화의 우월(優越)은 없다고 생각했다. 많은 사람들이 미국이나 유럽을 보며 “저게 진짜 살기 좋은, 좋은 도시지. 우리나라도 저렇게 바껴야해”라고 말한다. 하지만 이는 우리나라의 배경과 특징, 그리고 문화적으로 인해 지금 같은 모습에 놓이게 된 것으로 발전의 방향이 “다른 것”이지 “틀린 것”이 아니라고 생각했다.

그리고 이번 연수를 통해 더더욱 이 생각은 확고해졌다. 그와 동시에 왜 실리콘밸리는 이런 환경이 되었는지도 느낄 수 있었다. 단순히 잘나가는 IT기업을 모아둔다고 한국판 실리콘밸리가 되지는 않는다. 실제로 판교에 있는 테크노밸리와 캘리포니아의 실리콘밸리는 느낌이 많이 다르다. 그런데 중요한 건 판교가 잘못된 게 아니라는 점이다. 판교는 우리나라의 환경에 맞게 조성된 공간이며 실리콘밸리와 비교하는 게 이제는 무의미하다는 것이다. 나는 개인적으로 판교 테크노밸리도 되게 좋은 곳인 것 같다. 일단 건물이 매우 멋지고, 밀집되어있다. 밀집은 팍팍하고 정신없음을 의미하기도 하지만, 굉장히 효율적으로 땅을 활용하고 있음을 의미하기도 한다.

그러니까 미국과 매번 비교해서 한국이 얼마나 따라잡았는가만 외치지 말고 우리만의 특색이 무엇이고 차별성이 무엇인가를 더 강조하는 게 어떨까 싶다. 너무 뻔한 말이라 싫어했는데 직접 느껴보니 더 와닿는다. 하여튼 판교는 충분히 멋진 공간이니까 실리콘밸리를 지향하지 말고 그냥 이 느낌 그대로 발전했으면 한다.

Draper University에서 다양한 국적의 학생들이 수업을 듣는 모습 / 사진: KIC Silicon Valley Facebook

또 강의 중에 한번은 “스냅챗“에 대해 이야기하는 시간이 있었다. 이 시간에 왜 한국에선 스냅챗을 쓰지 않는지에 대해 학생들과 함께 생각을 모으는 시간을 가졌는데, 재미있는 의견이 많이 나왔다. 이때 직접 스냅챗을 깔아도 보고 서로 영상 촬영을 하고 앱에서 친구의 영상을 보기도 해보며 왜 스냅챗이 한국에선 부진한지에 대한 토론을 이어 나갔다. 이때 모아진 결론은 “사용자 수(1)”와 “정서의 차이(2)” 였다.

먼저 사용자 수(1)는 “스냅챗을 깔아도 내 친구들이 사용을 안 하니 제대로 쓸 수가 없다”라는 주장이다. 이는 문화에 대한 문제가 아닌 마케팅 방안에 조금 더 가까운 이야기이니 넘어가자. 그럼 정서의 차이(2)는 무엇일까? 스냅챗을 새로 깐 한국인 학생들이 느낀 건 우선 “너무 난잡하다”라는 느낌이다. 한국에서 주로 학습된 UI 구성과 스냅챗의 구성이 너무 달라 사용에 어려움을 겪었고, 스냅챗 특유의 밝고 장난스러운 분위기가 적응이 잘 되지 않았다. 이것을 난 정서의 차이, 문화의 차이가 만들어 낸 결과라고 본다.

글로벌 시대, 국경 없는 시대라고는 하지만 문화의 장벽은 여전히 존재한다. 이런 문화의 차이를 완전히 이해해야만 글로벌 기업이 될 수 있고, 또 반대로 문화의 차이를 잘 이용하면 로컬 스타트업이 글로벌 기업의 공세를 막을 수 있으리라 생각한다.

결론

기간도 짧았고, 기술적으로 특화된 교육을 받지는 못했기에 사실 많은 것을 배우지는 못했다. 하지만 이곳의 분위기 위에서 다른 사람들의 생각을 듣고 태도를 보며 많은 것을 느낄 수는 있었다. 이곳에 있는 정보들은 대부분 한국에도 있다. 실리콘밸리의 특징이나 진실 같은 건 인터넷에 수없이 많다. 짧은 기간 동안 최대한 많은 것을 가져가기 위해선 한국에선 쉽게 얻을 수 없는 걸 얻어야 할 것이다. 뭔지 정의하기는 쉽지 않지만 분명 오직 이곳에 와야만 느낄 수 있는 것들이 있다.

그렇기 때문에 앞으로 우리와 다른 문화를 가진 도시를 돌아다닐 때에는 직접 그 땅을 밟아야만 경험할 수 있는 것들을 최대한 해보려 한다. 먼저 이번 연수 동안 자의 반 타의 반으로 되지도 않는 영어를 많이 썼다. 강의 시간에 가끔씩 질문도 하고 발표도 하고 의견 제시도 했다. 쉬는 시간에도 많지는 않지만 외국인과 잡담도 조금 했다. 영어로 말하기를 하며 내가 알던 문법을 하나도 적용할 수 없었지만 그래도 재밌었고 “영어가 그리 어렵지 않구나”라는 생각이 들었다. 또 그냥 외국에 던져져도 어떻게든 적응하겠구나라는 생각 또한 더욱 강해졌다.

또 단순히 “실리콘밸리에서 배울 것들이 무엇인가”라는 관점에서만 보지 않고, 최대한 다양한 관점에서 보려 했다. 대표적으로는 이곳의 느낌과 한국에서의 느낌을 비교해보며 문화의 차이와 다양성에 대한 생각을 자주 했다. 또 그 장소에서만 얻을 수 있는 “피부로 전달되는 느낌(?)“이 있는데, 이는 글이나 말로 전달되지 않기에 그 느낌을 머리에 잘 담을 수만 있다면 아주 소중한 자신이 되지 않을까 싶다.

이와 같은 오직 그곳에서만 얻을 수 있는 걸 최대한 발굴하자는 생각과 함께 다양한 문화에서 경험을 하다 보면 생각과 관점의 폭을 더 넓힐 수 있을 것이라 생각한다.